Por Quatro coroas

4.

Pelas bandas do antigo Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-BA), atual Instituto Federal da Bahia (IFBA), a formação de um grupo mais autônomo, mais libertário, etc., começa entre 1998-2000. Nesta época existia por partes dos professores e técnicos administrativos da instituição uma noção de que a greve servia também para a formação política de novos protagonistas, por isso era bem comum existirem aulas e cursos de formação durante a greve. Isso dava um caldo e fazia com a gente percebesse que tudo seria conseguido sempre com muita luta, principalmente quando essa luta fosse para defender e ampliar os direitos de trabalhadores.

Lembro que na primeira semana de aula, ainda um adolescente cheio de espinhas nas fuças, participei de um panelaço com o [Nelson] Pelegrino e outras “estrelas” do PT e os calouros do ensino médio. Era algo novo e belo para quem participava de alguma coisa que lembrava embate com alguém mais poderoso, o tal “governo federal” do “sociólogo picareta”.

A formação política também existia nas aulas, nos grupos de estudos e em quase tudo que existia na instituição. A crítica para a síntese de uma outra sociedade era sempre fomentada com uma clara intenção de “pesca” de novos quadros para os movimentos sociais. Mas a greve era o ponto alto desse processo. Claro que existiam problemas nessas greves, a questão da cúpula sindical “decidir” em prol do programa político partidário tudo ou quase tudo em vez de ouvir base, o chão da instituição, a inação em não assumir a “produção” intelectual (intelectual orgânico) para a transformação radical da sociedade, as malandragens de sempre, etc. Mas eram greves de verdade e não essas greves esvaziadas e despolitizadas que hoje vivemos no funcionalismo público. Não havia integração tão densa com o sistema hegemônico como há agora. Os movimentos sociais iam para o pau o tempo todo.

Era o governo de Antonio Carlos Magalhães (PFL) na Bahia e de Fernando Henrique Cardoso (FHC) no Brasil. Arrocho salarial maquiavélico atrelado a um sucateamento até o osso. Não havia livros nas bibliotecas, não havia água e muitas vezes não tínhamos nem material para os laboratórios dos cursos técnicos. Mesmo assim a qualidade das aulas era algo impressionante. A precarização fazia a primavera brotar mesmo que o giz no quadro negro fosse algo rateado entre estudantes e educadores. Para vocês terem uma idéia, praticamente os meus três semestres de sociologia na Universidade Federal da Bahia (UFBA) poderiam ser equivalentes aos estudos que obtive no meu Ensino Médio. Tive curso sobre materialismo histórico, sobre dialética hegeliana, textos do grupo Krisis, música incidental, teatro do oprimido, teorema de Bayes, criptografia etc. Idem para Engenharia Elétrica em relação à Eletrônica; não havia como comparar o que a gente fazia nos laboratórios e nas aulas com o que a gente se deparava nos cursos das universidades públicas (UFBA, UNEB e o propio IFBA).

Era o governo de Antonio Carlos Magalhães (PFL) na Bahia e de Fernando Henrique Cardoso (FHC) no Brasil. Arrocho salarial maquiavélico atrelado a um sucateamento até o osso. Não havia livros nas bibliotecas, não havia água e muitas vezes não tínhamos nem material para os laboratórios dos cursos técnicos. Mesmo assim a qualidade das aulas era algo impressionante. A precarização fazia a primavera brotar mesmo que o giz no quadro negro fosse algo rateado entre estudantes e educadores. Para vocês terem uma idéia, praticamente os meus três semestres de sociologia na Universidade Federal da Bahia (UFBA) poderiam ser equivalentes aos estudos que obtive no meu Ensino Médio. Tive curso sobre materialismo histórico, sobre dialética hegeliana, textos do grupo Krisis, música incidental, teatro do oprimido, teorema de Bayes, criptografia etc. Idem para Engenharia Elétrica em relação à Eletrônica; não havia como comparar o que a gente fazia nos laboratórios e nas aulas com o que a gente se deparava nos cursos das universidades públicas (UFBA, UNEB e o propio IFBA).

O arrocho e todas as sacanagens que evidenciavam o fim do ensino público e sua privatização ou transferência do CEFET para o governo de Antonio Carlos Magalhães fizeram com que a gente se esmerasse nas aulas, nas atividades extra-curriculares (esporte, arte, grupos de estudo, etc.), e os professores e funcionários vislumbrassem a educação como um bem comunal que serviria para a construção de uma outra sociedade. Não havia jeito de a gente dar sopa para o bandido sociólogo. Mesmo enxergando a aprovação em vestibular como um índice que não poderia atestar excelência de coisa alguma na seara educacional, mas a gente só não aprovava mais que algumas instituições particulares de ensino da elite econômica de Salvador.

Todavia, para além da querela com Fernando Henrique Cardoso e Antonio Carlos Magalhães, existia uma outra coisa que fazia com que houvesse relações azeitadas entre os azulados (a gente se chamava assim porque a farda do CEFET era azul): a vida comunal.

A vivência comunitária lastreada no apoio mútuo foi um bom fator para ir criando uma cola, laços de camaradagem, entre aqueles que vivam a instituição, não importando muito se mesmo que no extra-muros da instituição de ensino do CEFETÃO a nossa vida fosse precarizada ou não abastada. Vivíamos a diferença e aprendemos desde cedo que o princípio de quem possui um pouquinho a mais colaborava mais, e que a união sempre poderia fazer o nosso poder crescer. Sempre aprendemos na prática, como bons estudantes politécnicos que éramos, e não lendo Proudhon ou Malatesta. Isso veio depois, bem depois, para que o problema social do mundo real fosse melhor dissecado. Isso fez uma diferença danada de boa na época, e faz principalmente agora. Parece que foi ontem que a gente fazia a “intera” entre seis a oito pessoas para comprar um lanche melhor, com sorte até mesmo um frango assado, algo bem mais decente do que um pacote de biscoitinho, o que cada um conseguia comprar. E assim assado, dinamitando o individualismo e dinamizando a coletivização das nossas ações, óbvio que meio sem querer e não sabendo ao certo, devagarzinho íamos implementando já naquela época práticas autogestionária e de apoio entre os pares, inclusive muitas vezes com a solidariedade de professores e técnicos administrativos.

Parece que o processo que iria rolar na UFBA, o de destituição do Diretório Central dos Estudantes (DCE), acabou por acontecer lá no CEFET. Começou em 2001 com a implosão do grêmio estudantil em plena assembléia, no Foyer do “Salão Nobre”. A gestão era “exercida” pela Kizomba [tendência do movimento estudantil hegemonizada pela tendência Democracia Socialista, do PT]. Depois de 2001 a coisa toda ficou uma verdadeira “desgraceira no caminho da feira”. Se por um lado o pessoal da Kizomba caiu fora, não houve mais nada de nada na instituição a não ser a semana da Consciência Negra, ainda organizada pelo pessoal que era da Kizomba ou que gravitava em torno dela. Perdemos o “saber fazer” organizacional, isso era um fato. Porém as demandas internas obrigaram as pessoas a irem se aglutinando, se cheirando e vendo se o perfume encantava os nossos corações para a luta social. Não há maneira melhor de se aglutinar as nossas potências latentes do que quando a nossa bunda fica suja ao usar o banheiro (na verdade um vaso sem tampa e sem água). Não há nada melhor para transformar uma simplória e pragmática indignação em esforços em prol de uma cultura para a construção organizacional do que a gente ter que guardar uma matéria do caderno para a limpeza das nossas partes rabinais.

Sem contar essa noção de que sem luta nada nos seria dado, ainda havia nas instâncias superiores da instituição uma disputa interna entre o interventor pro tempore, que veio a virar depois diretor/ditador da instituição, e os técnicos; houve uma eleição entre os professores Aurina x Elias Ramos bastante complicada, e que resultou num quebra-pau que até hoje não foi bem resolvido. Isso fez com que ensino médio e técnico ficassem do lado da professora Aurina e o ensino “superior” ao lado do professor Elias. A coisa era tão dicotomizada que o pessoal do movimento negro apoiava a professora e o pessoal indígena o professor. Ela PT, ele apoiado pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Enfim, um BA-VI danado. A coisa foi se arrastando, inclusive no próprio ensino superior, com a reativação real dos diretórios acadêmicos (DA): em Engenharia Elétrica o DA só existia no papel, pois o carinha que colava por lá somente aparecia por causa das carteirinhas estudantis e nem conversava muito sobre os problemas do curso, etc.

Sem contar essa noção de que sem luta nada nos seria dado, ainda havia nas instâncias superiores da instituição uma disputa interna entre o interventor pro tempore, que veio a virar depois diretor/ditador da instituição, e os técnicos; houve uma eleição entre os professores Aurina x Elias Ramos bastante complicada, e que resultou num quebra-pau que até hoje não foi bem resolvido. Isso fez com que ensino médio e técnico ficassem do lado da professora Aurina e o ensino “superior” ao lado do professor Elias. A coisa era tão dicotomizada que o pessoal do movimento negro apoiava a professora e o pessoal indígena o professor. Ela PT, ele apoiado pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Enfim, um BA-VI danado. A coisa foi se arrastando, inclusive no próprio ensino superior, com a reativação real dos diretórios acadêmicos (DA): em Engenharia Elétrica o DA só existia no papel, pois o carinha que colava por lá somente aparecia por causa das carteirinhas estudantis e nem conversava muito sobre os problemas do curso, etc.

É nesse processo que surge a comissão gestora do Grêmio Estudantil Denílson Vasconcelos (ensino médio e ensino técnico). Começou com os líderes de turma e foi aglutinando outras pessoas, principalmente dos grupos extraclasse. Essas pessoas viviam na instituição e por isso sabiam e sofriam na pele as mazelas da mesma. A coisa mudou ainda mais quando o DA de Elétrica ficou ativo e colou nas ações diretas dentro da própria instituição (arrombamento de sala, arrombamento de laboratório, protesto contra a “liberdade de cátedra” de alguns professores sacaninhas, etc).

Enfim, foi esse o processo de linkar lutas do cotidiano com perspectivas de lutas maiores, inclusive para além da nossa instituição e utilizando uma tática difusa. Essa tática tinha por premissa fundamental, aprendida não nos livros, mas no calor da luta, que as tratativas de “conversar com a Casa Grande”, de esperar o beneplácito de um tirânico diretor que enrolava e enrolava aqueles que ainda tinham a paciência de sentar em reuniões e mais reuniões, não iriam resultar em absolutamente nada mais que mais do mesmo. Por isso nossa prática sempre foi vista como algo estranho pelos partidos de esquerda e demais frações do campo estudantil. Não era a nossa intenção ser ouvido pela instituição, mas sim criar laços entre nossos pares para que a luta não precisasse de uma vanguarda iluminada. Era a nossa intenção que a gente, enquanto vanguarda, fosse pro temporeme esfumaçasse quando as pessoas tomassem rédeas das suas vidas, o que significava entre outras coisas tomar as rédeas da luta política em todos os espaços de enfrentamento.

Óbvio que o processo foi de idas e vindas, de recuos e tergiversações. Não existem livros que ensinem como deve ser o modus operandi neste tipo de senda, e nem a gente tinha do nosso lado militantes, ativistas experimentados. Mas mesmo assim começou a entornar o caldo. Uma das explicações óbvias era que a miscigenação entre estudantes do ensino superior, geralmente ex-alunos do CEFET inseridos de forma precarizada no mercado de trabalho, com estudantes do ensino médio e técnico, com tempo para o trabalho de base junto aos estudantes mais “novinhos”, fazia com que a luta e as práticas políticas desaguassem em processos mais e mais agudizados. Sabíamos que de uma maneira ou outra, como profissionais liberais ou não, iríamos para o processo de exploração fabril, iríamos ser um número que gera dividendos para alguém e nada mais.

Sabíamos que cedo ou tarde seríamos mais máquina do que gente. A fábrica, e assim todo processo voraz de acumulação de capital e consumo imbecilizado, era bem mais perto da gente do que dos compas da UFBA. Era tudo mais real para a gente, inclusive os ônibus do Pólo [Petroquímico de Camaçari] paravam na frente da instituição trazendo levas e levas de gente que mesmo cansada dividia o tempo entre a militância, por fora dos partidos de esquerda, e o estudo para melhorar a vida vivida.

Por uma época houve alianças com o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) [representante brasileiro da vertente morenista do trotskismo] (colação de chapa no Grêmio, Frente Única), mas na maioria dos casos era uma guerra danada com os morenistas. Eles não nos entendiam, e muitas vezes faltava maturidade política para entender que a lógica de militância daqueles colegas de luta era outra. A gente, em várias situações, percebia que participavam da luta, construíam a aliança, apenas com o intuito de capitalizar este processo para engrossar as suas fileiras com novas pessoas e fortalecer assim a sua agremiação partidária. Não havia uma preocupação, de ambas as partes, com uma tática que edificasse uma estratégia em que as ações de ambos os agrupamentos políticos dialogassem para uma construção por fora do capitalismo. A nossa democracia colocada de forma direta, em que todos tinham vez e voz, quando comparada com o centralismo democrático dos morenistas, deixavam o processo decisório muito lento nas “frentes únicas” criadas. E assim não se garantia a autonomia mais celerada e baseada no processo de luta do aqui e agora, e não no que ocorreu em 1917.

Enfim, eram formas e métodos de lutas antagônicos demais para que fosse possível uma ponte duradoura. Por isso ocorreram os rompimentos. Mas fica a lição de que tentar construir para além dos nossos guetos, sejam eles leninistas ou libertários, até onde for honesto o abraço, é sempre necessário. Os oprimidos ficam de um lado e os opressores de outro. E sempre soubemos o nosso lugar e quem era que estava do nosso lado e até onde essas pessoas iriam conosco.

Foi assim, com essa lição, que sempre houve as digressões e rompimentos. Tanto durante a ocupação do prédio dentro do CEFET, em 2005, como quando houve o rompimento, algumas semanas antes da eleição do grêmio, ou durante a tentativa de ocupar a Prefeitura de Salvador, em 2006; neste caso mais crítico, pois foi no calor do enfrentamento físico com as forças de coerção estatais que os militantes do PSTU abandonaram aqueles que tentavam ocupar a Prefeitura, por mero medo de serem presos e fichados.

Foi assim, com essa lição, que sempre houve as digressões e rompimentos. Tanto durante a ocupação do prédio dentro do CEFET, em 2005, como quando houve o rompimento, algumas semanas antes da eleição do grêmio, ou durante a tentativa de ocupar a Prefeitura de Salvador, em 2006; neste caso mais crítico, pois foi no calor do enfrentamento físico com as forças de coerção estatais que os militantes do PSTU abandonaram aqueles que tentavam ocupar a Prefeitura, por mero medo de serem presos e fichados.

Jamais houve, apesar das tentativas de construção real da CONLUTE ou do embrião dela, o Movimento Ruptura Socialista (MRS). Nunca a União Nacional dos Estudantes / União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UNE/UBES) neste período (2001-2009) conseguiu pôr os pés na instituição. Isso indicava claramente que o canto da sereia das entidades de esquerda já não atraía os lutadores sociais. Mesmo que essa não fosse a nossa opção, de “pescar” pessoas para hipertrofiar a nossa organização, havia um claro aporte dos lutadores sociais para a nossa senda por entenderem que ali a luta se organizava em um espaço em que todos tinham o mesmo peso político e que a intenção era uma luta para além das disputas de grêmios ou diretórios acadêmicos, gerida por nós – aos trancos e barrancos, mas por nossas mãos. E a luta não precisava de ser algo rígido, poderia ser risível mas aprofundado, tentando sempre desconstruir os processos de alienação nos quais desde cedo somos formatados.

Para se ter a idéia da loucura que a gente vivia e do campo que foi aos poucos construído, um militante anarquista, editor do jornal Bandeira Negra, foi o cicerone do debate entre os candidatos à direção do então CEFET.

E neste processo de ocupação, de passeatas internas e de uso de ferramentas para além do que geralmente é proposto no palco das ruas (ver aqui, aqui, aqui e aqui) surge o Exu (Esù) Tranca Ruas, como inclusive um meio para fomentar uma ressignificação do ideário e imaginário popular que gravita em tudo que é oriundo dos povos diasporizados. Lembrem-se de que existiam, como produto de uma Semana da Consciência Negra que acontecia desde a gestão da Kizomba, discussões sobre panafricanismo e africanidades, e o que mais interessou a gente era como a cultura organizativa dos terreiros, mesmo hierarquizada, resistiu, com simulacros, simulações e afins, ao colonizador.

E foi assim, de certa forma muito mais makhnovista que nagô – embora naquela época a gente nem soubesse disso – que houve uma certa militarização, uma construção organizacional mais hierarquizada para defender aqueles que, ao irem para as ruas, acabavam tendo confronto com a polícia, os seguranças do SETPS, etc. Ações de defesa mais agudas em que acabávamos por participar no intuito de proteger as pessoas que integravam as passeatas. Éramos um black bloc bem diferente desse que apareceu depois de junho.

Mas, cedo ou tarde, percebemos que essa tática possui um risco, muitas vezes aceitável dependendo da conjuntura, de afastar as pessoas dos atos. É o risco que aceitamos de bom grado naquela época. Era isso ou apanhar, no sentido físico mesmo, do Estado burguês e das forças econômicas. E hoje percebo que temos, aqueles e aquelas que se predispõem a lutar fisicamente contra as forças de coerção, de avaliar o cenário para não viver no mundo ficcional onde espera-se, sem lastro com os oprimidos, decretar a insurreição das nossas cabeças para o mundo real.

Em geral, essas pessoas que construíram tanto o ”black bloc azulado” quanto a bateria com panelões gigantes, eram líderes de sala no ensino médio ou gente que se envolvia com os grupos de arte da instituição. E no calor da luta mais e mais aguda, o processo educativo da luta social fazia com que a forja de elementos, muitas vezes oriundos da classe média precarizada ou da pequena burguesia, rompesse violentamente com a hegemonia vigente. E esse rompimento sempre foi mais forte com os estudantes do ensino médio e ensino técnico. Eles sempre foram os protagonistas, salvo algumas pessoas do ensino superior.

Mas esse processo não pode deixar de ser explicado sem o ano de 2003. Ele e todos os sonhos que escorreram sobre o asfalto quente de Salvador foram a grande virada da gente. Mesmo alguns de nós terem participado do fora, apesar de o “Fora ACM” e o mesmo se constituindo em já ter sido um ensaio geral, nem de longe possui a importância da Revolta do Buzú.

Mas esse processo não pode deixar de ser explicado sem o ano de 2003. Ele e todos os sonhos que escorreram sobre o asfalto quente de Salvador foram a grande virada da gente. Mesmo alguns de nós terem participado do fora, apesar de o “Fora ACM” e o mesmo se constituindo em já ter sido um ensaio geral, nem de longe possui a importância da Revolta do Buzú.

Mas há de se pontuar algumas coisas, algumas pontes que houve para nós do IFBA entre os eventos de 2001 [manifestações pela cassação do mandato de senador de Antônio Carlos Magalhães, conhecidas como Maio Baiano], os de 2003 [Revolta do Buzu] e os de 2005-2007 [lutas contra aumento e formação da Frente Única contra o Salvador Card]. Em 2001, no Maio Baiano, foi a primeira vez que vimos uma mobilização tão grande, tão massiva. Houve diversas passeatas, reuniões, assembleias, participamos de um enfretamento com a polícia. Percebemos que não era exequível manter este tipo de luta sem a perda de quadros orgânicos que poderiam mais tarde realizar um trabalho de base para a construção de um vetor social para uma teia libertária que venha a ampliar o campo contra-hegemônico no país. Foi importante também ver e vivenciar que a rua é capaz de abarcar muito mais que bandeiras e passeatas, vide 1917. Era preciso ir além e perceber que carnavalizar a vida, inclusive os processos de luta que colocam a vida além da despudorada acumulação industrialista, não significava se comportar como uma esquerda festiva sem lenço e sem documento e entorpecida pela diversão pela diversão.

Por isso, e por termos feito alguns contatos com a Organização Popular Libertária (OPL), a coisa toda ficou bem nítida em relação ao princípio da ação direta e suas múltiplas facetas. Um camarada que fazia parte da OPL tinha sido estudante do CEFET. Além disso, tinha o pessoal do grupo Flores Mortas do Palhaço, que sempre aportava pelo CEFET. E assim, a ponte 2001 para 2005 foi feita, tendo o pessoal do Flores construído uma ponte com os grupos de arte da instituição e criado um campo interessante de reformatação da práticas de rua, como foi o Exército dos Palhaços. Sempre “o pessoal das artes” iria aonde o “pessoal mais duro” tinha medo e receio de navegar. E essa dialética, muitas vezes tensa, fazia com que os atos de rua fossem totalmente diferentes, tanto agudos como doces, indo para a periferia da cidade e não o centro. A Prefeitura não nos interessava, não tinha o que oferecer. Já São Caetano, Cidade Baixa, era outra interação, que foram sempre um bom esteio de ativistas. Ou seja, pensávamos e exercíamos na rua um movimento que queria uma outra vida urbana, uma vida em que fosse permitido tudo e que toda autoridade era execrável. E pensávamos o movimento de rua para além das passeatas comportadas.

As pessoas de lá do antigo CEFET e quem se coligava neste processo (DAMED em 2006 assim como alguns elementos da Contraponto, e amigos e amigas do CMI-SSA, do antigo coletivo de expropiação “Nossas Mãos”) sempre entenderam que o ato de rua deveria, como já foi dito, ser carnavalizado e o asfalto entendido como um tablado das nossas ações políticas. Mas a estética sempre foi algo fundamental para que toda a nossa selvageria, embebida nas greves selvagens, no terrorismo poético, provos, e todas as coisas que aquela coleção Baderna, da Conrad, ia colocando na nossa cabeça, fosse colocada para fora.

E indo e voltando para os anos de 2003, tendo vivido alguns processos em 2001 e tido o 2002 para reflexão e germinação do que ocorreu no ano anterior, Pode parecer bobagem, mas essas pessoas da comissão gestora mais algumas dos DAs, por já estarem participando de uma tentativa de reorganização de uma organização, de terem vivido o mínimo do que é necessário para se organizar de forma menos hierarquizada, mais solta, e sempre tendo que criar consensos, fez com que a participação nos processos “fora do teatro da rua” fosse bem importante. Lembro que existiram pessoas que hoje estão fora dos processos atrelados à construção do poder popular que fizeram com que a Revolta do Buzú tivesse uma dinâmica mais difusa e não burocratizada.

Claro que nas ruas era impossível que esse peso fosse sentido. Mas nas reuniões e assembléias, a capacidade de se articular com outros, de construir alianças com os pares em luta e com ações plenamente anticapitalista, e fazer com que a horizontalidade fosse até as últimas consequências, era algo vistoso. Tanto puxando atos na nossa instituição como em áreas próximas às nossas residências. Houve, por exemplo, pessoas da comissão gestora que organizavam atos em Itapuã, no Rotary Club, local muito distante do Barbalho, bairro onde fica o IFBA. Houve forte articulação com os colégios do Centro da cidade, mesmo estes atrelados a Grêmios com um projeto de poder à direita e com viés eleitoral. Aprendeu-se na prática, na rua e nas reuniões com compas por fora desses instrumentos de luta, que articulando-se, que construindo da base para o topo, era possível sequestrar as ruas dos poderosos de sempre. Mas por já terem vivido alguns embates internos, vendo que o diálogo com o status quo da burocracia acadêmica não vinha funcionando muito com a obtenção do mínimo de estrutura para grêmios e DAs, desde cedinho, isso ajudou muito.

No final das contas, fomos forjados muito mais na luta do que em leituras. Elas, as leituras, vieram depois, para colaborar com o aprendizado obtido no cotidiano e não como refúgio seguro das especulações intelectuais que retroalimentam apenas o nosso ego. Além disso, o que fica de aprendizado é que sem alianças com outros lutadores sociais, muitas vezes dentro das clássicas organizações marxistas-leninistas, muitas vezes no seio da pequena burguesia ou nos aglomerados urbanos, “parmalat” ou negona [branca ou negra], não significa retrocessos na estratégia anarquista. Pelo contrário, significa aglutinar forças e enriquecer a luta através do ato de dialogar e criar pontes com outras pessoas que pensam diferente da gente mas que querem construir, de maneira sincera, outra vida em que os cifrões não serão a mola mestra.

No final das contas, fomos forjados muito mais na luta do que em leituras. Elas, as leituras, vieram depois, para colaborar com o aprendizado obtido no cotidiano e não como refúgio seguro das especulações intelectuais que retroalimentam apenas o nosso ego. Além disso, o que fica de aprendizado é que sem alianças com outros lutadores sociais, muitas vezes dentro das clássicas organizações marxistas-leninistas, muitas vezes no seio da pequena burguesia ou nos aglomerados urbanos, “parmalat” ou negona [branca ou negra], não significa retrocessos na estratégia anarquista. Pelo contrário, significa aglutinar forças e enriquecer a luta através do ato de dialogar e criar pontes com outras pessoas que pensam diferente da gente mas que querem construir, de maneira sincera, outra vida em que os cifrões não serão a mola mestra.

Não dialogar significa crer que somos iluminados e que seremos “guias” dos explorados. Significa optar pelo maniqueísmo político em que nós seremos os arautos da revolução anticapitalista. Opção mais funesta não há. Não pensar além das nossas próprias forças, da nossa filosofia política, é escolher viver no gueto confortável daqueles que concordam com a doutrina anarquista. É escolher lutar de maneira ficcional sem construir a mesma no mundo real, no mundo das coisas e das pessoas de carne e osso que precisam ser ouvidas e participarem da luta.

A luta social não deve jamais possuir patrões ou patroas. A luta não existirá se “Zé Ninguém” ou “Dona Maria” não tomem as rédeas da sua vida. E viver possui por pressuposto básico lutar por uma vida melhor, por viver em vez de sobreviver.

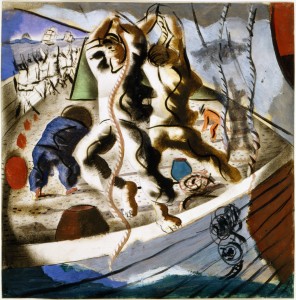

As ilustrações reproduzem obras de Cândido Portinari

Os leitores portugueses que não percebam certas expressões usadas no Brasil

e os leitores brasileiros que não entendam algumas expressões correntes em Portugal

dispõem aqui de um Glossário de gíria e termos idiomáticos.

Leia a 1ª parte e a 3ª parte destas Notas sobre a luta autônoma em Salvador.

A luta social não possuirá patrões ou patroas, quando ninguém for ‘Zé Ninguém’ e Maria nenhuma for ‘Dona’. No ínterim, há que dosar resistência e resiliência, acumulando experiências e [auto]crítica – sem autocomiseração -, até a vitória final.

Belíssimo texto… belíssima reflexão!